习近平总书记曾对非物质文化遗产保护工作作出重要指示:要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,更好满足人民日益增长的精神文化需求,推进文化自信自强。为深入学习贯彻习近平文化思想的实践要求,2025年6月至7月,我校“1442工程”学生骨干团队深入南京、常州两地,以“保护非遗文化、传承工匠精神”为目标,通过“寻迹、体验、对话、传承”四大实践板块,开展了系统性的非遗文化探访与传承活动,以实践行动为非遗保护贡献青春力量。

寻迹非遗:寻迹历史,触摸文化根脉

为深入了解非遗文化,实践团队走进南京博物院、江宁织造博物院,通过实地考察与专家讲解,系统梳理非遗技艺的历史脉络与保护现状。

“一支兔毫毛笔,要经过选毛、分类、加工、组合等多个步骤,每一步都容不得半点马虎。”在南京博物院非遗馆内,讲解员为同学们一一讲解了南京绒花、南京皮影雕刻、常州梨膏糖、扬州毛笔、徐州香包等非遗技艺。团队成员认真学习了解了各项非遗技艺的发展历史、流派、特点和代表作品,了解了南京市政府为保护传承非遗文化所做的策略和工作。在江宁织造博物馆,队员们被南京云锦的华美所震撼。龙袍、凤褂上金线银线交织,孔雀羽捻入丝缕,尽显皇家气派。大花楼木织机的现场演示更是让队员们直观感受到“通经断纬”工艺的精妙。

南京小分队成员在非遗馆欣赏徐州香包

团队成员参观云锦成衣

体验非遗:躬行实践,体悟匠心精神

为探寻新时代下“非遗文化”保护、传承与创新之路,加深对非遗文化的了解,实践团队深入常州市金坛刻纸艺术馆和华丰围巾厂,从“旁观者”转变为“参与者”,亲身体验非遗技艺。

在金坛刻纸艺术馆,国家级非遗项目金坛刻纸市级代表性传承人何雅雯老师为队员们金坛刻纸的历史及发展现状,带领同学们参观了融合传统吉祥纹样与现代创新元素的刻纸作品,并指导同学们完成了《不忘初心》的刻纸创作,让队员们深刻体会到刻纸艺术的精细与匠心。

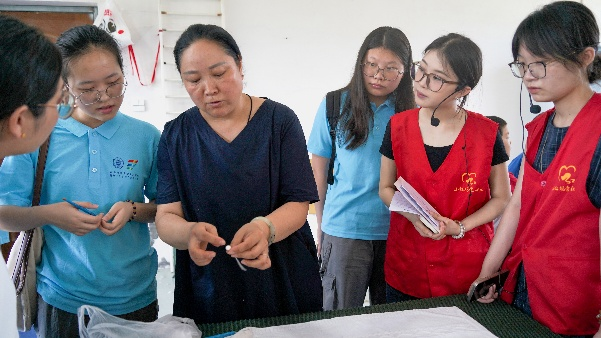

在金坛区华丰围巾厂,华丰围巾厂红妈妈巧工坊负责人叶小琴带领同学们体验了毛毯挂球的传统钩针技艺。同学们认真学习锁针、短针和长针等基础针法,制作出了属于自己的“非遗作品”,在经纬交错间体悟到了“一丝一缕皆功夫”的工匠精神,切身感受到非遗文化的独特魅力。

金坛刻纸非遗传承人何老师指导队员刻纸技巧

围巾厂负责人叶小琴指导团队成员学习毛衣钩针

对话非遗:对话传承人,

解析传承密码

带着“如何更好的传承发展非遗文化,让非遗文化走进年轻人心底”的疑问,实践团成员还以访谈形式对话非遗传承人与社区工作者,了解新时代下“非遗”传承发展带来的经济效益与社会效益,挖掘非遗在当代社会中的生存逻辑与发展路径。

在金坛区华丰围巾厂,红妈妈巧工坊负责人叶小琴并以《红妈妈巧工坊:巧手编织致富路》为主题为同学们讲述社区女性如何以毛线与钩针为工具,将传统编织技艺转化为“指尖经济”,实现居家灵活就业的奋斗故事。同学们了解到,近年来,华丰围巾厂通过“小红妈爱心社+企业+社区+妇女”共建模式,在社区设立红妈妈巧工坊,吸纳低收入妇女、待业宝妈、残疾人等群体灵活就业。目前,已设立电胜、河滨等5个基地,累计为200余名妇女提供技能培训,人均月增收1000-2500元。在采访中,一位工坊奶奶笑着说,“一开始啥也不会,慢慢学、反复练,就靠这双手,日子越过越好。现在能靠钩针挣钱,还把老手艺传下去,心里美的很。”

实践团成员采访围巾厂负责人叶小琴女士

在金坛刻纸艺术馆,传承人何雅雯为同学们分享了自己多年来从事刻纸艺术的心路历程。从对刻纸艺术的热爱,到日复一日的刻苦钻研,再到致力于非遗刻纸的传承与推广,她的话语中充满了对这门艺术的执着与追求。何老师还向成员分享了金坛刻纸是怎样融合新时代元素蓬勃发展的。她表示,守正与创新是中华优秀传统文化的两条腿,传承人需要以一颗“匠心”,保护好传统的手艺,也要与时俱进的融入现代文化、流行文化等元素,致力于让更多的年轻人认识、了解和喜爱传统非遗文化。

实践团成员采访金坛刻纸传承人何老师

传承非遗:播撒火种,

接力青春使命

为传承发扬非遗文化,为非遗文化传播贡献青春力量,实践团走进河海大学幼儿园,通过互动教学点燃孩子们的兴趣,为小朋友们带来了一场生动有趣的非遗文化体验活动。

团队成员通过实物展示和图文讲解,向孩子们讲述了风筝从古代军事工具到民间玩具的历史演变,并现场示范了简易风筝的组装技巧。孩子们兴致勃勃地动手尝试,在实践中感受传统工艺的独特魅力。活字印刷体验环节中,孩子们在队员们的指导下,亲手印制“福”“喜”等吉祥字样,近距离领略汉字与古老印刷术的巧妙结合。在剪纸活动中,队员们从对称纹样入手,耐心引导孩子们折叠、剪裁,一张张红纸在稚嫩的小手中逐渐变成精美的窗花、灵动的动物图案,现场洋溢着欢乐的氛围。

实践团成员们教小朋友们剪纸

“非遗进校园活动为孩子们打开了一扇认识传统文化的窗口。”园长表示,“这些传统技艺承载着深厚的民族智慧和精神内涵,希望孩子们能在亲身体验中培养对非遗文化的兴趣和热爱,让文化传承的种子在他们心中生根发芽。”此次非遗文化进校园活动不仅丰富了幼儿教育内容,更通过寓教于乐的方式,在孩子们心中播撒了非遗文化的种子,帮助小朋友们从小就认识非遗、喜爱非遗。

“1442工程”是我校学生骨干培养的示范工程。实践团成员秉持“四学”理念,发扬“亮剑”精神,在此次实践中通过“理论学习—实地调研—动手实践—创新传播”的闭环实践体系,全方位提升了文化自觉与传承能力。

学生感悟:

“1442工程”第一组学员汪灏:作为河海大学“1442工程”学员,这次非遗实践让我对“实践创新”与“文化传承”有了更深体悟。从江宁织造博物馆的云锦织机前驻足,到金坛刻纸时指尖的微颤,再到幼儿园里教孩子们折纸的雀跃,每一幕都让我明白:非遗不是博物馆里的标本,而是需要青年用行动激活的活态文化。未来,我会带着这份匠心,让更多非遗在青春接力中焕发新生。

“1442工程”第五组学员高欣怡:这次非遗探访让我深刻体会到传统技艺的生命力。在华丰围巾厂,叶小琴老师用毛线与钩针编织的不仅是围巾,更是社区女性的致富路,让我看见非遗在当代生活中的创新转化。金坛刻纸艺术馆里,何雅雯传承人对刻纸艺术的执着更令人动容,从热爱到钻研再到传承,她的故事诠释了非遗传承者的坚守。作为实践团一员,我明白非遗不是博物馆里的标本,而是活在匠人指尖、融入生活的文化基因。这次经历让我坚定了传承非遗的责任感,未来也愿为这些美好技艺的延续贡献力量。”